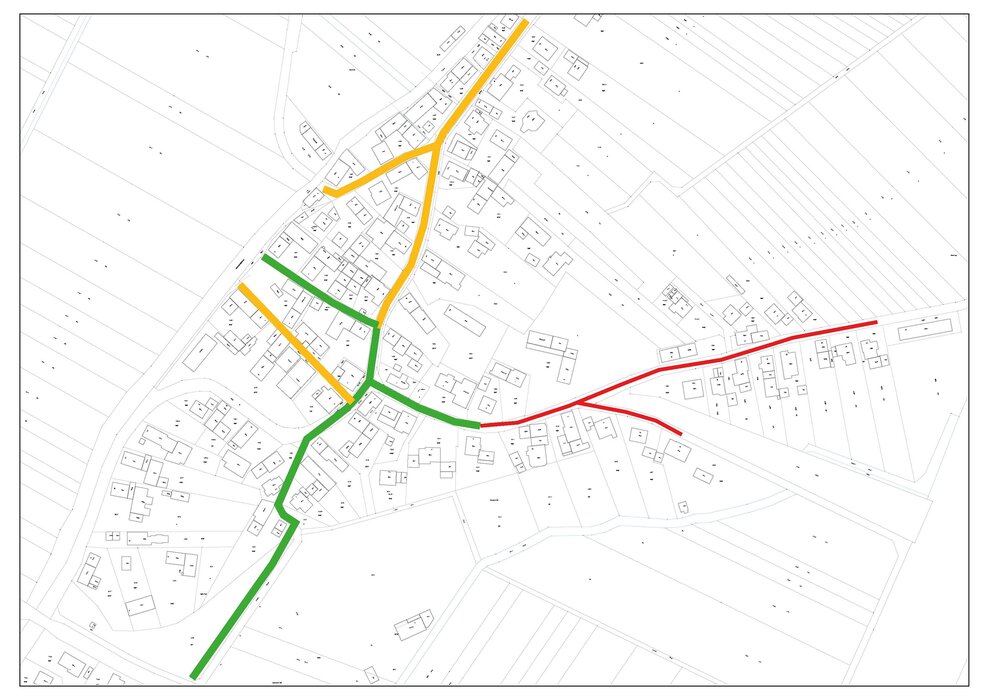

Nach dem erfolgreichen Start in Unzhurst wollen wir die Dorfheizung nun auch nach Zell bringen. Dank einer attraktiven Modellförderung des Bundes haben wir jetzt die einmalige Chance auf diesen umweltfreundlichen Anschluss.

Gemeinsam für eine starke Beteiligung

Für einen wirtschaftlichen Ausbau und die nötige Planungssicherheit streben wir eine Anschlussquote von ca. 40 % pro Straßenzug an. Je mehr Eigentümer sich jetzt beteiligen, desto sicherer und schneller startet der Ausbau in Ihrem Bereich. Jeder Vertrag zählt!

Der Countdown läuft: Jetzt die Weichen für den Bau der Dorfheizung in Zell stellen

Die Zusage bis zum 31. Dezember 2025 ist entscheidend. Nur so können wir Anfang 2026 die Wärmeerzeugungsanlagen und Rohrleitungen exakt dimensionieren und die Bauarbeiten fristgerecht ausschreiben.

Mit der Unterschrift sichern sich die Grundstückseigentümer die einmaligen Zuschusskonditionen und ermöglichen den pünktlichen Start. Nach diesem Datum wird endgültig über das Ausbaugebiet in Zell entschieden.

Kosten sparen & Zukunft sichern

Wer jetzt mitmacht, spart doppelt:

- Sie sichern sich eine zukunftssichere Heizalternative zu einmaligen Förderkonditionen.

- Sie vermeiden hohe Mehrkosten von mindestens 10.000 Euro, die bei einem nachträglichen Anschluss an das fertige Netz entstehen würden.

Hinweis für Eigentümer, die den Anschluss erst in ferner Zukunft nutzen wollen:

Eine technische Vorverlegung für 1.000 € (um die 10.000 € später zu vermeiden) ist möglich.

Diese Option sichert jedoch nicht die günstigen Förderkonditionen und zählt nicht zur 40-%-Zielmarke für den Ausbau.

Fragen? Wir sind für Sie da!

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten Auskunft bei:

Jessica Hodapp, Gemeinde Ottersweier, Tel. 07223/9860-33, E-Mail: Jessica.Hodapp(@)Ottersweier.de

Gestalten Sie die Energiezukunft von Zell aktiv mit!